檢測到您當前使用浏覽器版本過于老舊,會導緻無法正常浏覽網站;請您使用電腦裡的其他浏覽器如:360、QQ、搜狗浏覽器的極速模式浏覽,或者使用谷歌、火狐等浏覽器。

下載Firefox

下載Firefox

檢測到您當前使用浏覽器版本過于老舊,會導緻無法正常浏覽網站;請您使用電腦裡的其他浏覽器如:360、QQ、搜狗浏覽器的極速模式浏覽,或者使用谷歌、火狐等浏覽器。

下載Firefox

下載Firefox

高原湖泊是敏感的哨兵生态系統,在指示區域乃至全球環境變化、維持生物多樣性、提供生态服務功能等方面都發揮着不可替代的作用。青藏高原地區擁有世界上最密集的高原湖泊,被稱為亞洲水塔,也是我國的重要生态屏障。随着全球暖化,青藏高原增溫顯著,近幾十年來冰川退縮、永久凍土融化、降水變化嚴重,許多湖泊在水量、水文、營養負荷等方面正經曆劇烈變化。因此,需要在精細尺度上探索青藏高原湖泊生物多樣性分布和互作模式,為預測水生群落未來演替趨勢和制定生态系統保護管理策略提供信息。

2024年5月27日,beat365官方网站和生态研究中心姚蒙課題組與合作者在Cell Press跨學科綜合期刊iScience發表題為“Distinct multitrophic biodiversity composition and community organization in a freshwater lake and a hypersaline lake on the Tibetan Plateau”的研究論文。該研究通過多組分子标記宏條形碼技術分析不同水深和表層沉積物環境DNA(eDNA),首次揭示了青藏高原典型湖泊包括細菌、藻類、無脊椎動物和脊椎動物的多類群多營養級生物多樣性組成,并解析了淡水湖和高鹽湖間差異顯著的生物群落和共現網絡結構(圖1)。

圖1 eDNA技術解析高原湖泊多類群生物多樣性組成和共現網絡結構

研究以環境極為嚴酷的青藏高原阿裡地區的長熱湖(CRL;淡水湖)和芒錯湖(MCL;高鹽湖)為對象,對每個湖内多位點采集不同水層樣本和表層沉積物。經過eDNA提取、多組分子标記宏條形碼擴增、高通量測序和生物信息學處理,共鑒定得到134個藍細菌、443個矽藻、1519個無脊椎動物和28個脊椎動物分子可操作分類單元(OTU)(圖2)。長熱湖的四個分類群OTU豐富度均高于芒錯湖,且湖泊特有OTU占極大比例。一些已知在淡水生境中分布的物種僅在長熱湖中檢出,如梅尼小環藻、東方鰓肢蟲;而嗜鹽的西藏鹵蟲僅在芒錯湖中檢出(圖3)。此外,長熱湖沉積物的藍細菌、矽藻和無脊椎動物α多樣性顯著高于水樣,而兩湖泊中沉積物樣本間生物多樣性差異(即β多樣性)也整體高于水樣。

圖2 研究區域、采樣位點和eDNA檢測到的水樣和沉積物樣品中OTU數量分布

圖3 淡水湖(長熱湖)和高鹽湖(芒錯湖)檢出的特有物種

進一步使用主坐标和置換多元方差分析探索了不同尺度下的群落組成差異(圖4)。兩湖泊間的群落組成存在明顯分離,且湖泊内水和沉積物群落間也存在顯著差異。不同水深間的生物組成有很大程度的重疊,表明水體中生物群落分層程度有限。此外,利用相似性百分比和特異性-占有率分析鑒定了不同生境下的潛在關鍵OTU。

圖4 水和沉積物樣本中四個生物類群OTU組成的主坐标(PCoA)分析

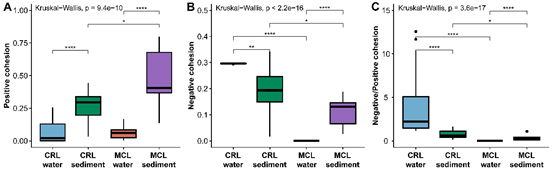

最後,基于藍細菌、矽藻和無脊椎動物群落的優勢OTU構建了兩個湖泊水體和沉積物生境的共現網絡(圖5),并計算比較了不同網絡的整體構成、節點特性和拓撲結構。研究發現,高鹽湖網絡展現出更高的複雜度、連通性及更低的模塊性、負凝聚力指數(圖6),提示高鹽湖群落可能更不穩定并易受到環境擾動影響。

圖5 長熱湖(A)水樣和(B)沉積物及芒錯湖(C)水樣和(D)沉積物中的多營養級共現網絡

圖6 不同湖泊生境類型中生物共現網絡(A)正凝聚力指數、(B)負凝聚力指數和(C)負:正凝聚力指數的比較

該研究利用eDNA技術描繪了兩個青藏高原典型湖泊的多營養級生物多樣性圖譜,強調了多類群、多生境監測對全面了解水生生物多樣性的重要性。該研究為理解青藏高原特有水生生物區系的空間分布及其群落組成提供了信息,為探究不同鹽度湖泊的生物特征、網絡結構及生态系統穩定性提供了新依據,未來結合跨時空尺度和更廣泛環境梯度的研究将有助于對高原湖泊生态系統的變化趨勢做出科學預測。

該研究是姚蒙課題組繼青藏高原冰川河流多營養級生物多樣性流域分布模式(Lu et al., 2023, Environmental Research 220:115236)及冰川河—湖系統群落演替和群落構建機制(Lu et al., 2024, iScience 27:109476)後又一利用eDNA對青藏高原水生态系統多類群生物的研究。該系列研究旨在系統探究青藏高原複雜而鮮為人知的生物多樣性,解析生物分布模式和群落共存機制,從而理解高原水生态系統過程并預測未來環境變化的可能影響。

beat365官方网站博士生張思煜為本論文的第一作者,beat365官方网站和生态研究中心姚蒙研究員及蘭州大學泛第三極環境中心劉勇勤教授為論文的共同通訊作者。該研究得到了青藏二次科考項目、國家自然科學基金、雲南社會發展項目和科技部基礎資源調查項目等的資金支持。

原文鍊接:https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.110124

更多論文:https://www.researchgate.net/profile/Meng-Yao-4